1. 症状

膵臓が炎症により腫大するため、膵内を走行する胆管が押しつぶされて胆汁が十二指腸に流れにくくなり、黄疸を来たすことがあります。黄疸を初発症状とする自己免疫性膵炎が約6割と最も多くなっています。腹痛はたいていの場合軽く、腹痛を伴わないこともあります。糖尿病の悪化や発症を契機として診断される場合もあります。また、6割程度に体重減少がみられます。

自己免疫性膵炎は膵腫大、膵管のびまん性狭細、血清IgG4高値、ステロイドが有効などを特徴とする慢性膵炎です。

1. 症状

膵臓が炎症により腫大するため、膵内を走行する胆管が押しつぶされて胆汁が十二指腸に流れにくくなり、黄疸を来たすことがあります。黄疸を初発症状とする自己免疫性膵炎が約6割と最も多くなっています。腹痛はたいていの場合軽く、腹痛を伴わないこともあります。糖尿病の悪化や発症を契機として診断される場合もあります。また、6割程度に体重減少がみられます。

2. 原因・病態

自己免疫機序の異常が原因とされていますが、詳細なメカニズムは未だ不明です。高齢者に多く、発症年齢では60代にピークがみられます。男女比は5対1で男性に多い疾患です。また膵臓以外の部位(胆管、唾液腺、後腹膜、肺、腎臓など)にも病変を生じることが知られています。まれな疾患であるため、以前は膵癌と区別がつかず手術されることもありましたが、臨床病態が明らかになるにつれ、的確な診断・治療がなされるようになってきています。

3. 検査・診断の方法

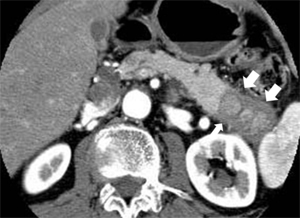

図1 自己免疫性膵炎のCT所見:

図1 自己免疫性膵炎のCT所見:

膵臓の尾部(矢印)が腫れています 図2 自己免疫性膵炎の膵管造影所見:

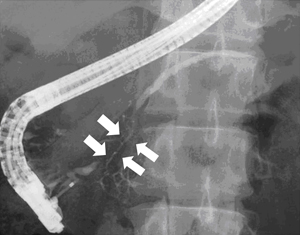

図2 自己免疫性膵炎の膵管造影所見:

矢印で示す部分の膵管が不整に細くなっています

超音波検査やCTで膵臓の全体的あるいは部分的な腫大が認められた場合に、自己免疫性膵炎を疑います(図1)。もうひとつの大きな画像的特徴は膵内を走行する膵管の狭細変化です。この確認のために、まず体に負担をかけずに膵管を描出できる磁気共鳴膵胆管造影(MRCP)を行い、最終的には内視鏡的膵胆管造影(ERCP)により評価します(図2)。

画像検査と並んで重要なのが血液検査です。自己免疫性膵炎に特徴的な血液所見として、血清IgG4の上昇があり、9割近い症例で高値を示します。

また、膵癌と区別をつけるために組織検査(生検) も行います。超音波内視鏡ガイド下で膵組織を穿刺して検体を採取し、病理学的評価を行います(EUS-FNA/B )。

その他、各種検査により自己免疫性膵炎と診断されますが、なかには治療前に確定診断に至らず、ステロイド薬に対する治療反応性により診断される場合もあります。

4. 治療

自己免疫性膵炎はステロイドという免疫を抑える薬剤が大変有効です。ステロイド薬のひとつであるプレドニゾロンという薬剤を1日30-40mgで1カ月間内服すると、膵の腫大や膵管の狭細像は明らかに改善します。以後は徐々に減量し最終的に5mg程度で維持することが多いようです。

ステロイドを短期で中止にしてしまうと再燃の多いことが知られており、少量のステロイド投与(維持療法)をある程度続ける必要がありますが、どの程度の期間続ければよいかはまだコンセンサスが得られていないのが現状です。

5. 当科の件数・治療成績

当科では2013年7月までに78例の自己免疫性膵炎を経験しており、日本国内では有数の症例数を有しております。このうち71例でステロイド治療が施行されています。他施設では、症状が乏しい場合や自然軽快傾向がある場合にはステロイドを使わずに様子を見ることも多いようですが、そのような症例も経過を追うと高率に増悪を来たすことを報告しています。このため当科では自己免疫性膵炎は原則ステロイド治療の対象としています。また維持療法を中断して再燃を来たした症例も多く経験していることから、維持療法はできる限り長く行うようにしています。自己免疫性膵炎の再燃率は概ね3年で3割程度とされていますが、当科において診断後直ちにステロイド治療を導入し維持療法を継続している症例の再燃率は15%(8/54)と低く抑えられています。

自己免疫性膵炎は常に膵癌との区別が問題になる疾患ですが、なかには診断に苦慮する症例もあります。当科は膵癌・自己免疫性膵炎の双方において症例豊富であり、どちらの疾患であっても十分な対応ができる施設であると言えます。